Corps et tumultes

Les débuts parisiens

1992-1994

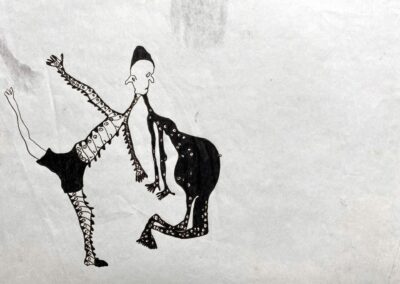

Quittant, bac en poche, son Finistère natal, Marion Heilmann, malgré son échec à l’entrée aux Arts Déco et aux Beaux-Arts, s’inscrit en fac de russe à Paris et se forge rapidement une vigoureuse éthique de travail, gagnant chichement sa vie comme serveuse et passant son temps libre à noircir des carnets à dessin et à couvrir de peinture les feuilles de papier kraft qui s’accumulent dans sa chambre de bonne, quand elle ne copie pas les statues de Rodin ou les moulages de tympans romans au musée des Monuments français. Ses premières images – crânes de chèvre, portraits, autoportraits, crucifixions féminisées – sont marquées par une tradition expressionniste tantôt pathétique (Rouault), poétique (Chagal), grotesque (Ensor), onirique (Kubin) ou grinçante (Otto Dix). La figure humaine y est centrale. L’ombre de Rembrandt est là, mais aussi sa passion pour le ballet (elle s’intéresse alors passionnément à Pina Bausch) : le corps est toujours outré, remuant, naturellement expressif – le drame s’y exhibe au plus nu.

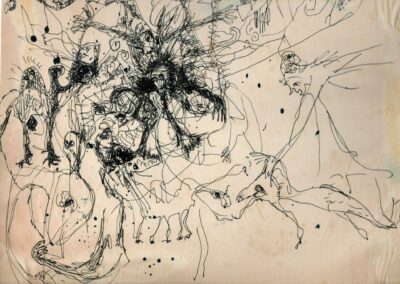

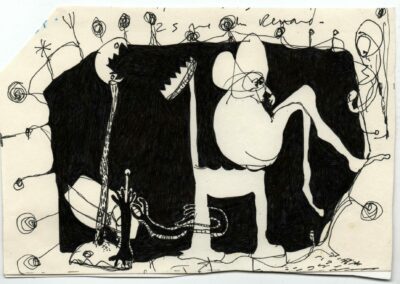

S’y adjoindra rapidement l’influence plus ornementale de Klimt, des architectures psychédéliques de Hundertwasser, du langage organique d’Eva Hesse, qui permettent à Marion Heilmann, notamment dans ses encres, d’élargir les remous et les turbulences bien au-delà de la figure humaine et de créer toute une cosmologie bouillonnante remplie de monstres et de clowns-martyrs, de prisons piranésiennes et de cathédrales englouties. La gestualité rencontre l’abstraction. En peinture, parmi ses contemporains, elle regarde du côté de Basquiat, Garouste, Bernard Dufour ou Philippe Favier ; mais ses maîtres adorés, sans conteste, demeurent les prospecteurs pulsionnels de l’art brut.

La figure dans ces années-là est à son plus libre et inventif, posant les bases d’un vocabulaire formel que l’artiste conservera jusqu’à la fin : le sage quadrillage alterne avec la prolifération de détails, les ronds obsessionnels (œil cocasse ou inquisiteur, tête, cellule) avec les longues lignes serpentines (bras, fleuve, filament), connectant les différentes régions du tableau et cartographiant de long en large notre empêtrement dans l’immensité.

Fin 1993, elle quitte ses chambres de bonne et s’installe avec son compagnon boulevard Ornano dans le 18e. Les grands formats font leur première apparition, grouillant de personnages grotesques et de créatures en souffrance, tout un cirque imaginaire associant humour et monstruosité, comme ce Sans titre [Ornano] de 1993-1994, aux froides lueurs aquatiques alliées à des coloris rose-chair et des oranges dissonants rappelant Ensor. Ils ne portent toujours aucun nom (plus tard, au contraire, l’artiste intitulera ses peintures avec soin, privilégiant des titres insolites ou chargés de références). Mais derrière la gestualité bouillonnante, c’est au fond l’envie de mettre en scène des histoires que l’on sent déjà poindre, et que la suite de l’œuvre ne fera que renforcer.