Les années Théâtre Ispoug

2012-2015

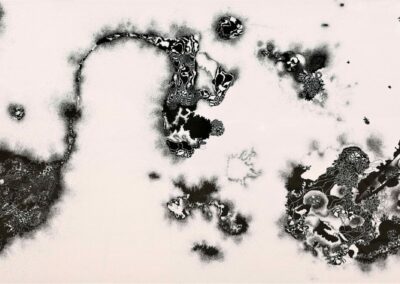

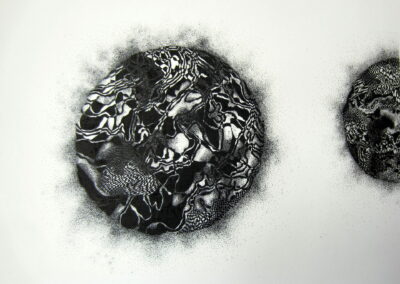

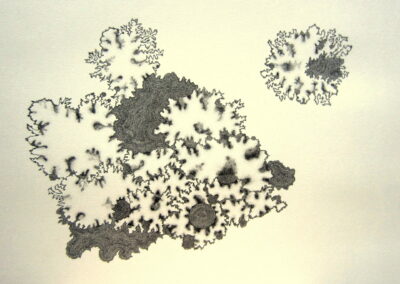

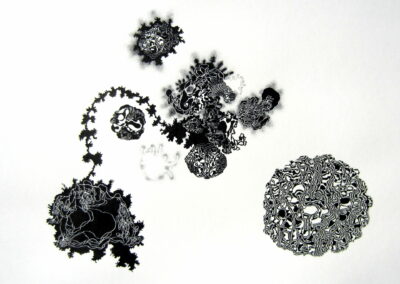

À partir des années 2010, tandis qu’elle s’extrait de cette noire période en se lançant dans le projet collaboratif du spectacle Les Animals, Marion Heilmann (qui se présente désormais sous le nom d’artiste de Leonard Lamb) ouvre un nouveau front avec une série d’encres abstraites qui renversent le rapport fond noir / trait blanc privilégié jusque-là. Par leurs formes hybrides, à la fois vives-statiques, brûlantes-givrées, ces créations abstraites atteignent à une paradoxale hyper-figuration, figeant un monde d’une précision indicible quelque part entre spore, pixel, fractal, papier calciné, météorite et moisissure de sous-bois. La tension mentale de ces images est toute entière dans leurs titres, en forme de mot d’ordre – non sans un brin de sarcasme (Plutôt les militaires que l’ironie).

Au même moment, révulsée par l’industrie de la viande et l’horreur des abattoirs, l’artiste se convertit au végétarisme (de manière caractéristique, elle reste vendeuse de poisson puis de volaille sur le marché de Dijon plutôt que de chercher un métier plus confortable, afin de garder les mains en contact avec le sang, « plus vivant, écrit-elle, qu’un travail chez Monsieur Sennelier »). Les petits dessins de Bamboches (2012), qui empruntent leur titre aux naïfs banquets champêtres du peintre géorgien Pirosmani (un de ses artistes préférés), portent avec une cruelle délicatesse le fer dans la plaie. Leonard Lamb y est figuré en bourreau incontrôlable, mangeant ses propres crimes, dévorant/dévoré.

Sous des airs de promenade à l’aquarium, Pelagia noctiluca (2013) clôt cette période sur le mode plus distancié du collage, exhibant à l’intérieur de gracieux phylactères de bande-dessinée tout ce qui hante les pensées de Leonard Lamb : l’armée, la violence d’Etat, la souffrance animale, mais aussi la beauté du monde aux incompréhensibles formes, et la tâche de créer ses propres œuvres (ici auto-citées). Le titre est celui d’un certain type de méduse, dont la bioluminescence rend les couleurs visibles dans la nuit ; tout le tableau, malgré l’inclusion de documents insoutenables, flotte dans une atmosphère de féerie sous-marine.

Mais les années 2010-2015 voient surtout une réorientation massive de Marion Heilmann (sous le nom de Leonard Lamb) dans le champ du théâtre, où elle n’a ni expérience ni réseau. Même si, depuis les années 2000 (Le Dictionnaire des expressions), le projet de rendre audibles sur scène les cris et chuchotements de sa peinture était resté en jachère, l’imagination demeure depuis toujours, chez elle, un spectacle en puissance, voué à déborder le cadre et à contaminer le réel. Dès 2010, avec l’aide de sa voisine Elodie Magdelaine, alors âgée de dix ans, elle reprend la fabrication de masques d’animaux et de décors à base de carton, de papier aluminium et de peinture acrylique. Grâce à la rencontre avec la metteure en scène, artiste et art-thérapeute Hélène Polette, une première mouture de spectacle voit le jour, Les Animals, qui sera présentée à Chalmessin puis à Is-sur-Tille en 2011, et à Dole en 2012, avec quatorze enfants des environs (Chalmessin, Selongey, Vivey, Bay-sur-Aube, Marey-sur-Tille, Grancey-le-Château et Poincenot). À partir de 2013, le spectacle est repris à une échelle plus grande, moyennant une refonte totale de la pièce et la création de la compagnie Théâtre Ispoug (« effroi » en russe). Des comédiens et techniciens professionnels sont recrutés : David Drouin, Charlotte Heilmann, Susanne Kayser, Anne-Lise Lodenet, Faustine Rousselet, Raquel Santamaría, Benjamin Thielland (création lumière), Stéphane Lafoy (création vidéo) et Franck Guinfoleau (création son).

Nouvelle synthèse formelle et motivique de son univers pictural, et fruit d’une riche collaboration, la version définitive des Animals, tel qu’elle sera montrée à Dijon en 2014 et à Brest en 2015, se présente comme une plongée sonore et visuelle d’un peu plus d’une heure, en dix tableaux, sans aucune parole, convoquant des marionnettes hautes de plus de trois mètres, des Leonard Lamb hybrides au visage poilu, des larves, des anges spéléologues ou musiciens, le tout marqué par les antagonismes désormais familiers entre couleur et damier, musique et histoire, fantaisie enfantine et cruauté nue. L’histoire raconte, à la manière décousue des rêves, les épreuves d’un quatuor d’animaux tombés dans un cirque concentrationnaire, où un couple de dompteurs, humanité médusée d’après la catastrophe, les persécute jusqu’à la mort ; ils renaissent ensuite sous forme de Leonard Lamb, le visage couvert de fourrure, évoluant dans les espaces tour à tour menaçants, féeriques ou clownesques de l’après-vie jusqu’à une forme de rédemption. La structure du spectacle est religieuse, vaguement gnostique, et pourtant les anges y ont les ailes goudronnées, les défunts ressuscitent via une étrange chrysalide blanche, la Mort même est un être qui danse et qui souffre – une simple marionnette, pour finir, à qui le son d’un cor doit rendre vie. On frôle tantôt le cabaret berlinois, tantôt le burlesque pour enfants, tantôt la science-fiction de série B, sur une bande-son qui entremêle hennissement, mitraille, musique techno, Déserts de Varèse, grincement de voilier, carillon orthodoxe et orgue de Barbarie.

(Montage d’extraits, à partir de diverses captations de sorties de résidence : https://www.youtube.com/watch?v=N8xu2PWg6TA&t=23s)

L’artiste ne cesse pour autant de peindre. À partir de 2012, certains tableaux se réfèrent directement aux Animals, confirmant à quel point les deux espaces, pictural et théâtral, communiquent, faisant vivre au-dehors un même univers narratif.

La première de ces œuvres, L’Echec du théâtre (2012), combine parties peintes et collage, dans le sillage de Pelagia noctiluca. Entre capriccio et journal de bord, elle mêle les personnages du spectacle adultes et enfants (les dompteurs, les Leonard Lamb à masque de fourrure, divers animaux de cirque), de nombreuses auto-citations (encres abstraites, Caute), les motifs désormais bien connus de la tour, des cygnes de l’Élorn et de l’hermine, et enfin quelques photographies d’animaux d’abattoir s’entrechoquant avec les peintures de Blake et de Pirosmani, ainsi que la harpe biblique du mélancolique Saül, le tout éclaboussé de gouttes de sang. Quant au titre, il ne faut pas l’entendre comme une simple expression du découragement de l’artiste envasée dans les contraintes et réquisits de l’administration culturelle (source de frustration réelle durant ces années-là), mais plutôt comme un sentiment persistant d’infirmité de la représentation face à l’empire d’une violence qui ne cesse de la hanter.

Le Théâtre c’est reprend un texte écrit par l’artiste pour servir de « note d’intention » à destination des programmateurs culturels, ici chorégraphié par un petit Leonard Lamb irrépressiblement allègre et athlétique, dont les figures de danse se succèdent comme les lettres d’un alphabet. Quant au triptyque Enfer (2013), Purgatoire (2013) et Paradis (2014), il prépare la dernière phase de l’œuvre et signe le retour de l’artiste à la pratique exclusive de la peinture. Le premier volet associe plus étroitement encore l’univers du spectacle et la scène primitive bretonne : dans la nuit trompeuse d’un jardin des délices, les animaux du cirque, babillant dans le langage des encres abstraites, sont faits prisonniers par les dompteurs aux yeux caves et contraints de manger des fraises de Plougastel, avant d’être suspendus à des crocs de boucher. Le Purgatoire est un moment de transition en noir et blanc, où l’on retrouve le peuple des Leonard Lamb emporté dans le noir de la nuit comme des spermatozoïdes, des algues, une traînée de feu. Le Paradis, enfin, dit la « platitude » retrouvée : des multitudes en marche, ouvriers, musiciens, acéphales en tout genre, avançant dans un paysage irradié par un rouge indien omniprésent ; au-dessus de leurs têtes, un ciel chargé de symboles parfois ambivalents (la pelle du travail ou de la fosse mortuaire ? la harpe de la folie ou de la consolation ?) forme une sorte de rébus étrangement littéral, réaffirmant la pure puissance de l’image. Le fragment de russe est la première strophe d’un poème de 1937 d’Ossip Mandelstam, un des nombreux poèmes de l’auteur de Tristia que l’artiste avait appris par cœur (trad. Ph. Jaccottet) : « A mes lèvres je porte ces verdures, / Ce gluant jugement de feuilles, / Cette terre parjure, mère / Des perce-neige, des érables, des chênes. »